.jpg)

Passeggiando con la storia

Federico II, Stupor Mundi. L’uomo di fede ecumenica per una Pasqua perpetua

Rubrica “Passeggiando con la storia” a cura di Giuseppe Massari

giovedì 17 aprile 2025

Il testo che segue è del professore Francesco Rizzo e tratto da Stuporart. Non è solo una rilettura di ciò che Federico II fu e fece, durante gli anni del suo regno, ma la scoperta e la considerazione di coloro che collaborarono con lui o che di lui furono maestri.

"Federico II di Svevia, soprannominato "Stupor Mundi" per la sua vastità di interessi e il suo carattere poliedrico, rappresenta una figura emblematica del Medioevo. La sua radicalità ermeneutica, applicata ad ogni aspetto dell'essere, lo rese un sovrano controverso e rivoluzionario.

Si discostò dalla tradizione interpretativa dominante, sia religiosa che filosofica, elaborando una propria visione del mondo basata sulla ragione e sull'esperienza. La sua apertura al sapere arabo e la sua attenzione per la cultura classica lo portarono a sfidare dogmi e superstizioni, promuovendo una filosofia libera, critica e perciò stesso incoata, dal lat. incohare o inchoare, voce di origine oscura, letter: Intraprendere, avviare, dar principio e laica. In ambito politico, Federico II si oppose all'universalismo papale, rivendicando l'autonomia del potere imperiale.

La sua concezione del potere era di stampo romano, basata sulla centralizzazione e sull'efficienza. La sua "Monarchia Siciliana" rappresenta un esempio emblematico della sua ermeneutica applicata al potere, con la creazione di un sistema di leggi e di istituzioni volto a rafforzare l'autorità regia.

Fu un grande mecenate e cultore delle arti e delle scienze. Fondò la Scuola Siciliana di poesia, dove si celebrava l'amore cortese e la lingua volgare. Promosse la traduzione di testi arabi e greci in latino, favorendo la diffusione del sapere. La sua corte divenne un centro di cultura e di dibattito intellettuale, frequentato da filosofi, scienziati e artisti. Federico II era un appassionato di caccia e falconeria, attività che gli permisero di approfondire le sue conoscenze naturalistiche. Scrisse un importante trattato sulla falconeria, "De arte venandi cum avibus", in cui si evincono le sue osservazioni e riflessioni sul mondo animale.

Il suo interesse per la natura lo portò a fondare giardini zoologici e a promuovere la protezione di alcune specie. La radicalità ermeneutica di Federico II lo rese un sovrano scomodo e inviso a molti. Fu scomunicato dal papa e dovette affrontare numerose lotte contro i suoi nemici. Tuttavia, la sua eredità è immensa. Egli anticipò molti aspetti del Rinascimento, contribuendo alla diffusione della cultura classica e al rinnovamento del pensiero. La sua figura continua ad affascinare e ad ispirare studiosi e artisti ancora oggi.

La Magna Curia di Federico II, laboratorio culturale ed intellettuale dove si incrociavano le più diverse tradizioni e culture dell'area mediterranea in pieno XIII secolo, arricchisce il significato di questo personaggio. La modernità delle culture che si incontravano e si confrontavano, la commistione tra arabo-islamica, greco-bizantina ed ebraica, creavano un dialogo costruttivo di cui oggi si sente la mancanza. L'attualità del confronto tra le religioni monoteiste, che cercano di costruire una via comune di dialogo aperto alla pace e al benessere civile, ritrova linfa vitale in testi come "Federico II, Stupor Mundi, illustrato da Luis Gomez Teran". La Magna Curia fu un evento, l'imponderabile nella storia, l'accidente sostanziale, un momento profondo e ricco che segna un punto di svolta nella storia del pensiero e della cultura occidentale. Promosse la traduzione di opere filosofiche arabe e greche, tra cui quelle di Aristotele, Averroè e Avicenna.

Le proposte al suo interno portarono a confrontarsi diverse correnti di pensiero, elaborando una filosofia politica autonoma di stampo razionalistico. Sostenne lo sviluppo delle scienze, in particolare della medicina, dell'astronomia e della matematica. Portò alla fondazione dell'Università di Napoli, la prima università statale del Sacro Romano Impero. Favorì lo sviluppo di nuovi stili architettonici e pittorici. La sua corte fu un centro di produzione artistica di grande rilievo.

La corte di Federico II di Svevia, in Sicilia nel XIII secolo, rappresenta un centro di grande fervore culturale e intellettuale, in cui filosofia, teologia e metafisica si intrecciano in un vivace dibattito. Circondata da filosofi di diverse provenienze, tra cui cristiani, ebrei e musulmani. Tra le figure più importanti ricordiamo:

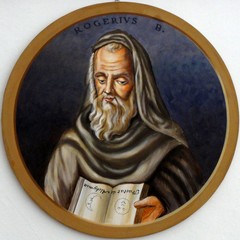

Michele Scoto, traduttore e commentatore di Aristotele, che contribuisce alla diffusione del pensiero aristotelico in Occidente. Pietro delle Vigne, logico e giurista, autore della "Epistola ad Iohannem de Ispania", in cui difende la filosofia contro le accuse di eresia. Taddeo d'Alderotto, medico e filosofo, che scrive il "Conciliator", un'opera di sintesi tra la medicina araba e quella greca. La teologia è un altro importante campo di studio alla corte di Federico II. Il sovrano stesso si interessa di questioni teologiche e scrive un trattato sulla Trinità. Tra i teologi più influenti ricordiamo: Ruggero Bacone, francescano e studioso di ottica e alchimia, che sostiene l'importanza dell'esperienza nella conoscenza. Tommaso d'Aquino domenicano e futuro Dottore della Chiesa, che elabora una sintesi tra il pensiero aristotelico e la teologia cristiana. La metafisica, ossia la ricerca della natura ultima della realtà, è un tema di grande interesse per i filosofi della corte di Federico II. Tra le questioni dibattute ricordiamo: L'esistenza di Dio,

L'immortalità dell'anima, Il rapporto tra fede e ragione, Il pensiero sviluppato alla corte di Federico II ha avuto un'influenza significativa sulla cultura occidentale successiva. La diffusione del pensiero aristotelico, la sintesi tra fede e ragione e l'interesse per la metafisica hanno contribuito a gettare le basi della filosofia moderna. Federico II era un cristiano devoto, ma era anche aperto ad altre religioni e culture. Aveva contatti stretti con il mondo islamico e ammirava la filosofia e la scienza araba. Questo atteggiamento di apertura e tolleranza lo portò a concepire la Pasqua come un momento di pace e di dialogo tra tutte le genti, indipendentemente dalla loro religione. Nel 1229, Federico II emanò un decreto che invitava cristiani, musulmani ed ebrei a celebrare insieme la Pasqua.

Il decreto stabiliva che durante la settimana di Pasqua, tutte le ostilità tra le diverse comunità religiose dovevano cessare. Inoltre, le persone di tutte le fedi erano invitate a partecipare a feste e banchetti comuni. L'idea di Federico II di una Pasqua ecumenica di pace era un'idea rivoluzionaria per l'epoca. Purtroppo, non ebbe un grande successo immediato. Un imperatore assetato di pace, spirituale e politica. Le tensioni religiose erano troppo forti e le guerre tra cristiani e musulmani continuarono. Tuttavia, l'idea di Federico II non è stata vana. Ha contribuito a gettare le basi per un futuro di maggiore tolleranza e dialogo interreligioso. Ancora oggi, il suo messaggio di pace e di unità continua a guidare l'ecumenismo universale".

"Federico II di Svevia, soprannominato "Stupor Mundi" per la sua vastità di interessi e il suo carattere poliedrico, rappresenta una figura emblematica del Medioevo. La sua radicalità ermeneutica, applicata ad ogni aspetto dell'essere, lo rese un sovrano controverso e rivoluzionario.

Si discostò dalla tradizione interpretativa dominante, sia religiosa che filosofica, elaborando una propria visione del mondo basata sulla ragione e sull'esperienza. La sua apertura al sapere arabo e la sua attenzione per la cultura classica lo portarono a sfidare dogmi e superstizioni, promuovendo una filosofia libera, critica e perciò stesso incoata, dal lat. incohare o inchoare, voce di origine oscura, letter: Intraprendere, avviare, dar principio e laica. In ambito politico, Federico II si oppose all'universalismo papale, rivendicando l'autonomia del potere imperiale.

La sua concezione del potere era di stampo romano, basata sulla centralizzazione e sull'efficienza. La sua "Monarchia Siciliana" rappresenta un esempio emblematico della sua ermeneutica applicata al potere, con la creazione di un sistema di leggi e di istituzioni volto a rafforzare l'autorità regia.

Fu un grande mecenate e cultore delle arti e delle scienze. Fondò la Scuola Siciliana di poesia, dove si celebrava l'amore cortese e la lingua volgare. Promosse la traduzione di testi arabi e greci in latino, favorendo la diffusione del sapere. La sua corte divenne un centro di cultura e di dibattito intellettuale, frequentato da filosofi, scienziati e artisti. Federico II era un appassionato di caccia e falconeria, attività che gli permisero di approfondire le sue conoscenze naturalistiche. Scrisse un importante trattato sulla falconeria, "De arte venandi cum avibus", in cui si evincono le sue osservazioni e riflessioni sul mondo animale.

Il suo interesse per la natura lo portò a fondare giardini zoologici e a promuovere la protezione di alcune specie. La radicalità ermeneutica di Federico II lo rese un sovrano scomodo e inviso a molti. Fu scomunicato dal papa e dovette affrontare numerose lotte contro i suoi nemici. Tuttavia, la sua eredità è immensa. Egli anticipò molti aspetti del Rinascimento, contribuendo alla diffusione della cultura classica e al rinnovamento del pensiero. La sua figura continua ad affascinare e ad ispirare studiosi e artisti ancora oggi.

La Magna Curia di Federico II, laboratorio culturale ed intellettuale dove si incrociavano le più diverse tradizioni e culture dell'area mediterranea in pieno XIII secolo, arricchisce il significato di questo personaggio. La modernità delle culture che si incontravano e si confrontavano, la commistione tra arabo-islamica, greco-bizantina ed ebraica, creavano un dialogo costruttivo di cui oggi si sente la mancanza. L'attualità del confronto tra le religioni monoteiste, che cercano di costruire una via comune di dialogo aperto alla pace e al benessere civile, ritrova linfa vitale in testi come "Federico II, Stupor Mundi, illustrato da Luis Gomez Teran". La Magna Curia fu un evento, l'imponderabile nella storia, l'accidente sostanziale, un momento profondo e ricco che segna un punto di svolta nella storia del pensiero e della cultura occidentale. Promosse la traduzione di opere filosofiche arabe e greche, tra cui quelle di Aristotele, Averroè e Avicenna.

Le proposte al suo interno portarono a confrontarsi diverse correnti di pensiero, elaborando una filosofia politica autonoma di stampo razionalistico. Sostenne lo sviluppo delle scienze, in particolare della medicina, dell'astronomia e della matematica. Portò alla fondazione dell'Università di Napoli, la prima università statale del Sacro Romano Impero. Favorì lo sviluppo di nuovi stili architettonici e pittorici. La sua corte fu un centro di produzione artistica di grande rilievo.

La corte di Federico II di Svevia, in Sicilia nel XIII secolo, rappresenta un centro di grande fervore culturale e intellettuale, in cui filosofia, teologia e metafisica si intrecciano in un vivace dibattito. Circondata da filosofi di diverse provenienze, tra cui cristiani, ebrei e musulmani. Tra le figure più importanti ricordiamo:

Michele Scoto, traduttore e commentatore di Aristotele, che contribuisce alla diffusione del pensiero aristotelico in Occidente. Pietro delle Vigne, logico e giurista, autore della "Epistola ad Iohannem de Ispania", in cui difende la filosofia contro le accuse di eresia. Taddeo d'Alderotto, medico e filosofo, che scrive il "Conciliator", un'opera di sintesi tra la medicina araba e quella greca. La teologia è un altro importante campo di studio alla corte di Federico II. Il sovrano stesso si interessa di questioni teologiche e scrive un trattato sulla Trinità. Tra i teologi più influenti ricordiamo: Ruggero Bacone, francescano e studioso di ottica e alchimia, che sostiene l'importanza dell'esperienza nella conoscenza. Tommaso d'Aquino domenicano e futuro Dottore della Chiesa, che elabora una sintesi tra il pensiero aristotelico e la teologia cristiana. La metafisica, ossia la ricerca della natura ultima della realtà, è un tema di grande interesse per i filosofi della corte di Federico II. Tra le questioni dibattute ricordiamo: L'esistenza di Dio,

L'immortalità dell'anima, Il rapporto tra fede e ragione, Il pensiero sviluppato alla corte di Federico II ha avuto un'influenza significativa sulla cultura occidentale successiva. La diffusione del pensiero aristotelico, la sintesi tra fede e ragione e l'interesse per la metafisica hanno contribuito a gettare le basi della filosofia moderna. Federico II era un cristiano devoto, ma era anche aperto ad altre religioni e culture. Aveva contatti stretti con il mondo islamico e ammirava la filosofia e la scienza araba. Questo atteggiamento di apertura e tolleranza lo portò a concepire la Pasqua come un momento di pace e di dialogo tra tutte le genti, indipendentemente dalla loro religione. Nel 1229, Federico II emanò un decreto che invitava cristiani, musulmani ed ebrei a celebrare insieme la Pasqua.

Il decreto stabiliva che durante la settimana di Pasqua, tutte le ostilità tra le diverse comunità religiose dovevano cessare. Inoltre, le persone di tutte le fedi erano invitate a partecipare a feste e banchetti comuni. L'idea di Federico II di una Pasqua ecumenica di pace era un'idea rivoluzionaria per l'epoca. Purtroppo, non ebbe un grande successo immediato. Un imperatore assetato di pace, spirituale e politica. Le tensioni religiose erano troppo forti e le guerre tra cristiani e musulmani continuarono. Tuttavia, l'idea di Federico II non è stata vana. Ha contribuito a gettare le basi per un futuro di maggiore tolleranza e dialogo interreligioso. Ancora oggi, il suo messaggio di pace e di unità continua a guidare l'ecumenismo universale".

Ricevi aggiornamenti e contenuti da Gravina

Ricevi aggiornamenti e contenuti da Gravina

.jpg)

.jpg)

.jpg)

.jpg)